| Название |

Обложка |

Автор |

Год | Цена |

Купить |

|

De aenigmate / О тайне. Сборник научных трудов. 5-е издание

|

|

Фурсов А.И. (сост.) |

2022 |

630 руб.

|

Купить

|

|

Бессмертие Гагарина

|

|

Устинов Ю. |

2004 |

786 руб.

|

Купить

|

|

В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи

|

|

Велигжанин Н. |

2023 |

840 руб.

|

Купить

|

|

Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»

|

|

Белокрыс А. |

2022 |

1 133 руб.

|

Предзаказ

|

|

Джеймс Уатт

|

|

Шпанов Н.Н. |

2010 |

234 руб.

|

Купить

|

|

История авиационного материаловедения. ВИАМ - 75 лет поиска, творчества, открытий

|

|

Каблов Е.Н. (общ. ред.) |

2007 |

260 руб.

|

Предзаказ

|

|

История мысли. Историография

|

|

Смирнова И.П. /Под ред. / |

2014 |

320 руб.

|

Купить

|

|

Ларс фон Триер: контрольные работы. 4-е изд., доп.

|

|

Антон Долин |

2019 |

332 руб.

|

Предзаказ

|

|

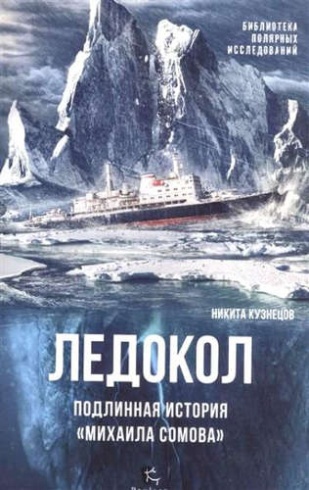

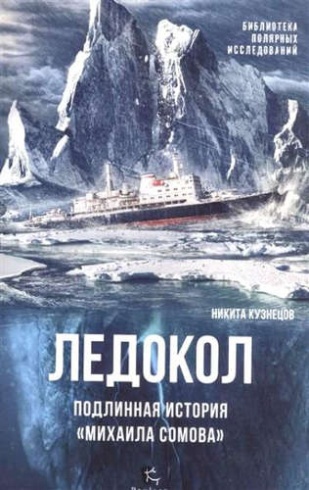

ЛЕДОКОЛ. Подлинная история "Михаила Сомова"

|

|

Кузнецов Н.А. |

2023 |

185 руб.

|

Купить

|

|

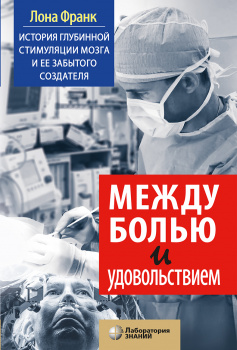

Между болью и удовольствием. История глубинной стимуляции мозга и его забытого создателя

|

|

Франк Лона |

2021 |

572 руб.

|

Предзаказ

|

|

Мне бы рассердить Вас раньше. Эссе о науке, ученых и гуманизме

|

|

Перутц М. |

2007 |

270 руб.

|

Купить

|

|

Нарциссы из прошлого. Исторический очерк. Распродажа уценённых книг!!!

|

|

Доморацкий В.П. |

2014 |

279 руб.

|

Купить

|

|

Наука, паранаука и псевдонаука. От алхимии к химии, от астрологии к астрономии

|

|

Ивин А.А. |

2021 |

355 руб.

|

Предзаказ

|

|

Научная школа Н.К. Кольцова. Ученики и соратники

|

|

Озернюк Н.Д. |

2012 |

450 руб.

|

Купить

|

|

Незабываемые годы. Очерки истории НПК-6 за 65 лет.

|

|

Коллектив авторов |

2011 |

458 руб.

|

Купить

|

|

Очерки истории и философии науки и техники. Коллективная монография

|

|

Монахов В.М. (редак.) |

2019 |

692 руб.

|

Купить

|