| Название |

Обложка |

Автор |

Год | Цена |

Купить |

|

Археология и антропология. Прошлое, настоящее и будущее

|

|

Дэвида Шэнкленда |

2020 |

593 руб.

|

Купить

|

|

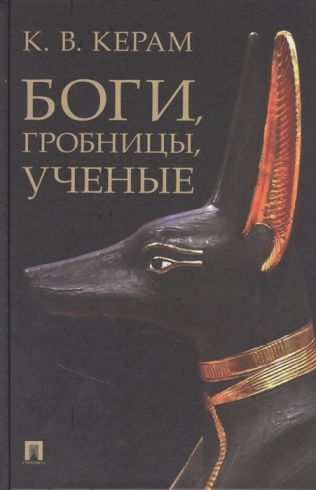

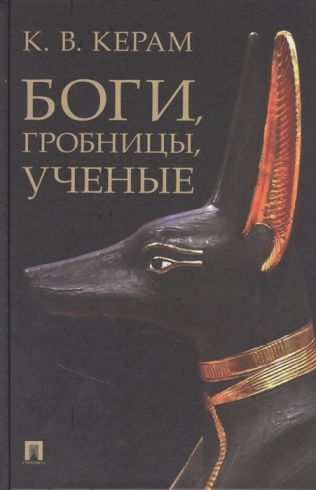

Боги, гробницы, ученые

|

|

Керам К.В. |

2021 |

619 руб.

|

Купить

|

|

Восточный граветт. Российская академия Наук Института Археологии

|

|

Амирханов Х.А. |

1998 |

697 руб.

|

Купить

|

|

Греческие амфоры 6-5 вв. до н.э. в Северном Причерноморье

|

|

Абрамов А.П. |

2020 |

591 руб.

|

Предзаказ

|

|

Древности Кисловодской котловины

|

|

Афанасьев Г.Е., Савенко С.Н., Коробов Д.С. |

2004 |

640 руб.

|

Купить

|

|

Заселения человеком Нового Света. Опыт комплексного исследования

|

|

Васильев С.А. и др. |

2015 |

1 040 руб.

|

Купить

|

|

Знаки и символы

|

|

Виктор де Касто |

2016 |

150 руб.

|

Предзаказ

|

|

Знаки и символы в страноведении

|

|

Григорьев Ал. А. |

2020 |

614 руб.

|

Купить

|

|

История античной Македонии (до Александра Великого)

|

|

Борза Ю.Н. |

2013 |

884 руб.

|

Купить

|

|

К востоку от Адена. Оазис Райбȳн в I тысячелетии до н. э. (эпиграфические памятники, религиозная жизнь и социальное устройство культового центра древнего Хадрамаута). 2-е издание, испр. и доп.

|

|

Французов С.А |

2012 |

616 руб.

|

Купить

|

|

Камни Ики или неправильное человечество

|

|

Жуков А. |

2020 |

959 руб.

|

Предзаказ

|

|

Курганные могильники раннесрубной культуры на Верхнем Чире (юг Среднего Подонья)

|

|

Шарафутдинова Э.С., Житников В.Г. |

2011 |

448 руб.

|

Купить

|

|

Петроглифы Канозера. Кольская археологическая экспедиция

|

|

Колпаков Е.М., Шумкин В.Я. |

2012 |

1 680 руб.

|

Предзаказ

|

|

Проблемы каменного века Русской равнины

|

|

Амирханов Х.А. |

2004 |

245 руб.

|

Купить

|

|

Разум и цивилизация, или мерцание в темноте

|

|

Буровский А.М. |

2015 |

234 руб.

|

Предзаказ

|

|

С Митридата дует ветер. Боспор и Причерноморье в античности. К 70-летию В.П. Толстикова

|

|

Журавлев Д.В.(ответ. редак.), Габелко О.Л. |

2015 |

1 120 руб.

|

Предзаказ

|